Serravalle – Incontri al museo Piolo

Venerdì 7 aprile

“Il bisonte e il cervo. Dalla caccia per sopravvivere alla creazione dei parchi nazionali”

“Il bisonte e il cervo. Dalla caccia per sopravvivere alla creazione dei parchi nazionali”: era il sorprendente titolo della serata di venerdì 7 aprile, inserita negli “Incontri al Museo”, curata dall’Arch. Andrea Musano e promossa dal Comune di Serravalle Sesia.

L’Assessore Alessandra Delvecchio ha presentato i relatori: “Piersergio Allevi e Roberto Gobetti, sono ben conosciuti ed apprezzati dal pubblico serravallese, per le ormai molte serate tenute in modo vivace, attivo, utilizzando sempre spezzoni di film in modo interattivo, finalizzati all’argomento trattato”, ringraziandoli per avere ancora una volta accolto l’invito e studiato reperti del Museo Piolo.

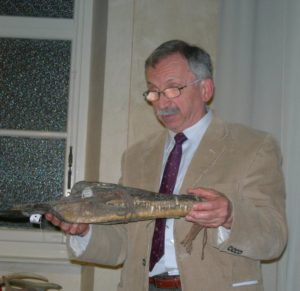

La conferenza prendeva spunto dal ritrovamento, nel museo Don Florindo Piolo di Serravalle Sesia, di alcuni interessanti e originali oggetti: una curiosa custodia di coltelli nata dal riutilizzo di una testa di coccodrillo imbalsamato, due fucili da caccia con il calcio intarsiato con motivi decorativi e figure di animali selvatici, di cui uno era stato di proprietà di un certo Pietro Croso, il cappello dell’abate Carestia e la tabacchiera del Ravelli.

La prima parte della serata era incentrata sulla caccia, presentata dal punto di vista storico, poiché l’attività venatoria ha accompagnato l’uomo fin dai primordi della sua presenza sulla terra, attraverso la proiezione di immagini di reperti artistici, come i famosi mosaici romani di Villa Armerina, che mostrano scene di caccia, e spezzoni di film commentati.

“La caccia è movimento: l’animale deve essere stanato, seguito e poi colpito e ucciso: per poterlo fare in modo adeguato occorre conoscere il territorio e infatti i cacciatori sono i migliori conoscitori del territorio. In America i trapper, gli Scout, le guide erano tutti cacciatori, basti pensare a Buffalo Bill: il passo da cacciatori a esploratori è breve”: Allevi ha distinto la caccia per motivi di sostentamento dall’attività ludica praticata dalle classi sociali più abbienti, in spazi enormi, che poi sono andati riducendosi in spazi controllati e gestiti in modo rigoroso, successivamente trasformati nei grandi parchi storici. La caccia paradossalmente preservava un territorio dal punto di vista naturalistico e della fauna presente: quando le grandi riserve di caccia vennero abbandonate, anche gli animali presto scomparvero. Il Parco di Monza era stato voluto da Napoleone nel 1805 per gli svaghi di caccia di Eugenio di Beauharnais, figlio di Giuseppina, e della sua corte: al Serraglio dei Cervi si accedeva attraverso una porta monumentale, che esiste ancora oggi nei pressi dell’autodromo, mentre la Fagianeria Reale è stata trasformata in un ristorante di lusso.

Dalle famose cacce ai bisonti, rese celebri dai film western, ambiente nelle sterminate praterie si è passati alle foreste del Nord America con la caccia al cervo, un nobile animale, il re della foresta, al quale gli Indiani, quando veniva ucciso, cantavano le gesta e la gloria. Il caribù, parente del cervo, veniva cacciato nel Nord America, così come la balena veniva cacciata dagli indiani sulla costa del Pacifico circondandola con piroghe, ferendola con le fiocine, seguendola attraverso il gavitello per recuperarne il corpo. Allevi ha sottolineato la differenza sostanziale tra caccia e pesca: “Se caccio inseguo, se pesco attendo”. In ambito europeo nacquero santi patroni della caccia, come Sant’Eustachio. La caccia ai diversi animali selvatici veniva praticata in modo diverso, con armi apposite e specifiche forme di ritualità: basti pensare alle cacce alla volpe e alla nobile arte della falconeria, alla quale l’imperatore Federico di Svevia dedicò il trattato De Ars venandi.

Esisteva anche un terzo tipo di caccia molto in voga nei secoli passati: la caccia all’animale esotico, testimoniata anche attraverso i quadri settecenteschi del Longhi, tra i quali il più celebre è quello del rinoceronte che ha il corno tagliato, raffigurato tra le mani di un cicisbeo, che lo mostra alle dame. In epoca moderna gli animali catturati servirono per creare circhi e zoo.

Il Professor Gabriele Federici nel Fondo “Avv. Alberto Durio” della Biblioteca di Varallo, aveva rinvenuto un opuscolo interessante: La legge sulla caccia e l’opuscolo del Sig. Prof. Cav. Rondani: osservazioni critiche indirizzate all’abate dottore Disconzi dal Professor Calderini Pietro, Direttore della Regia Scuola Tecnica e del Museo di Varallo, Varallo, Tipografia di Antonio Colleoni, 1869. Il volume in copertina reca dedica autografa dell’Autore all’Abate Don Antonio Carestia. Il libro era stato l’occasione per un acceso dibattito sul tema della caccia, che avrebbe dovuto essere oggetto di un referendum regionale.

Allevi ha poi presentato la singolare figura di Giacomo Costantini Beltrami, bergamasco, giovane inquieto che a causa delle sue idee rivoluzionarie fu anche imprigionato. Dopo essere stato ufficiale negli eserciti napoleonici ed essersi arricchito, con la Restaurazione partì per le Americhe e scoprì le sorgenti del Mississippi. Era molto noto tra gli Indiani perché era un tipo eccentrico: si proteggeva la pelle bianchissima con un ombrellino di seta rossa e indossava finissime calze di seta bianche. In Italia è poco noto, mentre in America gli fu dedicata una Contea.

Nella seconda parte della serata, dedicata alle esplorazioni e ai “viaggi per conoscere”, è stato anche mostrato uno splendido réportage fotografico che documentava l’ascesa al Monte Rosa partendo dalla bassa valle, salendo da Alagna alla Gnifetti, poi alla Margherita, con successiva discesa a Gressoney, compiuta nel 1903 da una spedizione di personaggi milanesi appartenenti al ceto alto borghese, come testimonia lo stesso apparecchio fotografico utilizzato: una novità per l’epoca. Non deve sorprendere la presenza di portatori donne, cosa piuttosto frequente in ambiente montano, basti pensare alle famose e coraggiose “portatrici carsiche” che durante la prima guerra mondiale rifornivano di pallottole i soldati al fronte. L’album fotografico appartenne al patrigno del padre dell’architetto Cate Calderini, docente del Politecnico, che fu insegnante di Musano e con il quale collabora.

Andrea Musano ha poi mostrato alcuni oggetti curiosi, conservati al Museo: il cappello dell’abate Antonio Carestia (Riva Valdobbia 1825 – 1908), che raccolse un erbario di 25.000 specie botaniche, oggi conservato all’Orto Botanico di Torino, mentre alcune centinaia di fogli sono al Museo Calderini e la tabacchiera di Don Luigi Ravelli (1869 – 1963) parroco di Foresto, alpinista e geografo, autore della fondamentale Guida alpinistica, artistica e storica della Valsesia, edita nel 1913 e ancora oggi ristampata: della prima edizione la Biblioteca di Varallo possiede due esemplari. In Biblioteca a Varallo, in Sala Rari, nella sezione Documentaria, sono conservati due corposi volumi cartacei manoscritti, composti raccogliendo le minute di oltre un migliaio di strumenti notarili che riguardano la Valsesia nel secolo XVI, donati da Don Florindo Piolo, che in un foglio inserito nella legatura, scrisse: “1550. Manoscritto ritrovato in casa privata a Riva Valdobbia nel 1960, vol. I. Proprietà D. Florindo Piolo”. Il compianto Dott. Rosaldo Ordano – già Presidente della Società Storica Vercellese, che allora era Direttore della Biblioteca e dell’Archivio Civico di Vercelli, al quale Don Florindo si rivolse per capire il contenuto e l’importanza di quel fortuito ritrovamento, in una breve relazione dattiloscritta – dopo aver sottolineato che gli Atti glieli aveva fatti conoscere: “L’egregio cav. Don Florindo Piolo, infaticabile ed appassionato raccoglitore delle memorie antiche della sua terra” annota: “Un volume, redatto dal notaio Alberto Clarino di Alagna, contiene atti scritti dal 1557 al 1563, l’altro, forse del notaio Pietro Chiarino, contiene atti che vanno dal 1556 al 1561”.

Roberto Gobetti ha concluso la serata commentando i reperti esposti sul tavolo dei relatori: “Il cappello, a prima vista, sembrerebbe molto più antico: piegando le falde da cappello tondo diventa tricorno. All’interno reca un’etichetta: Peroni Luigi Vercelli: bisognerebbe controllare per capire se davvero potrebbe essere appartenuto all’Abate Carestia”.

Al termine della serata, come di consueto, è stato lasciato ampio spazio al pubblico, sempre numeroso e interessato, per poter porre domande ai relatori, visionare da vicino i “reperti” ed interagire in modo attivo. Con queste appassionanti serate si sta costruendo intorno al Museo Piolo, un tessuto comunitario in cui ciascuno può trovare argomenti interessanti.

Il Museo durante il mese di maggio sarà aperto il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30: i volontari che prestano gratuitamente il loro tempo e le loro capacità professionali, faranno da guida, creando percorsi individualizzati e stimolanti.

L’architetto Musano sta progettando una serie di cartelloni da porre nei punti strategici del paese per identificare il Museo e renderlo riconoscibile, attraverso l’adozione di quella che si definisce: “Immagine coordinata”, strategia comunicativa per costruire un’identità, riproponendola in tutto il materiale pubblicitario realizzato riguardante il Museo e le sue varie attività.

Piera Mazzone

Direttore Biblioteca Civica “Farinone-Centa” di Varallo, ma serravallese di nascita!

IMMAGINI

- Allevi, Musano, Gobetti;

- Relatori e reperti;

- Reperti;

- Gobetti con la testa di coccodrillo;

- Gobetti con il fucile a doppia canna;

- Allevi, Musano